“破茧成蝶:文学视域下女性成长力的多元重塑与独立精神启航”

——教育学院孙鸿飞副院长做客食书象讲座

活动伊始,孙老师以人民币图案的演变为切入点,巧妙串联起一部女性地位变迁的简史。从早期纸币上单一的工农形象,到如今多元化的女性角色,每一版设计都在无声宣告:女性的价值,不应被局限在某个固定模板之中。

数据表明:女性就业率逐年攀升,普通高校本专科在校女生比例过半,学前教育女童占比持续增长,孕产妇死亡率显著下降,文盲人口比例锐减。这些数字背后,是几代女性争取自**的漫长斗争。

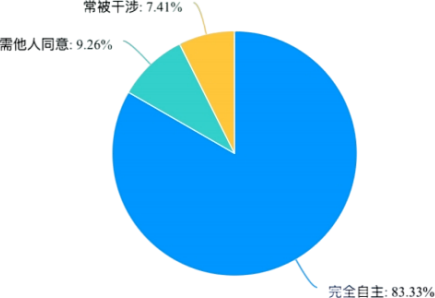

活动前的一项调查显示,83.33%的学生表示能够“完全自主”地决定与身体相关的选择(如避孕、医疗、穿着)。孙老师对此评价道:“恭喜你们,你们对自己的身体拥有了话语权。”然而,这种“自主”对于尚未经历传统规训的年轻一代或许轻而易举,但其背后却是几百年来女性群体的血泪与抗争。

可令人唏嘘的是,在女性意识普遍觉醒并被社会大范围认同的前提下,社会中依然存在诸多隐性的规则和刻板印象,宛如无形的精神枷锁,无处不在地制约着女性真正的自由。

因此在此次活动中,孙⽼师特意选⽤桃粉⾊课件,身着黑色旗袍,寓意“女性本应是多色彩的”形象,意在打破刻板印象,以多元克服单一,借此破解根深蒂固的性别偏向性。

“独立女性”的真相

自中学起,我们读到的《简·爱》就被奉为女性独立的楷模,然而当简·爱高喊“灵魂平等”之际,她依然需要凭借遗产才能与罗切斯特实现平等交流。这和当代“独立女性”的处境何其相像——表面自由,实则处处潜藏着不平等的天平。

文学中的女性突围史,为现实提供了多重启示:

1.“出走”的勇气

易卜生《玩偶之家》中的娜拉毅然摔门而去,鲁迅《伤逝》中的子君却困厄于现实,丁玲笔下的莎菲女士则呐喊:出走并非终点,掌控选择权才是起点。

2.爱情与革命的双重战场

宗璞的《红豆》、杨沫的《青春之歌》中,女性在战火中与男性并肩追求理想。她们证明:女性的战场,从不局限于家庭,在事业上,女性与男性同样有着坚定的追求。

3.内在觉醒的孤独抗争

林白的《一个人的战争》、陈染的《私人生活》、方方的《何处是我家园》撕开了女性的孤独与挣扎:与男性的对抗、探索身体感知、对精神独立的追寻,在孤独与寂寞中展开对女性命运的深刻思考。

4.“爽文”背后的成长真相

亦舒笔下的“亦舒女郎”们经济独立、爱情潇洒,但真正的独立,从来不是虚幻的“大女主叙事”,而是允许自己脆弱,却永不放弃成长。

撕掉面纱

从文学中洞悉了不同时代“独立女性”定义的演变,那么身处当下的我们,又该如何解读独立女性呢?对此,孙老师从现实角度出发,提出了参考标准。

■经济独立:自给自足、财务规划、职业自主

■思想独立:独立思考、拒绝标签、终身学习

■情感独立:自我价值不依附于他人、建立健康的依赖关系、提升情绪管理能力

■社会角色与责任:打破性别偏见、平衡多元角色、承担社会责任

■自我认同与自由:接纳多样性、捍卫身体自**、不惧孤独

在女性追求独立的道路上,如果说父权制社会根深蒂固的观念是直接横亘于路面的荆棘与顽石,那么关于“独立女性”标准的误区,便是我们探寻真正自由道路上的暗礁与险潮。

独立≠独身或不婚:婚姻或家庭生活与独立性并不矛盾,关键在于是否保有自主选择权。

独立≠不需要帮助:独立女性依然可以寻求支持,但求助是出于主动选择,而非被动依赖。

独立≠完美无缺:允许自己脆弱、犯错,独立的核心在于成长型思维,而非“全能”人设。

女性的藩篱

⽹⽂短剧以“霸道总裁”“重⽣逆袭”制造**,许多⼈沉迷其中,逃避现实的性别暴⼒、控制欲与陈旧观念。但逃避终究只是暂时,真正的打破藩篱,从审视内心开始。

⽽⽂学始终是助力飞跃藩篱的翅膀:

简·奥斯汀揭露了“笔杆子握在男性手中”的叙事霸权;波伏瓦点明了“女人不是天生的,而是被塑造的”这一观点;伍尔夫强调“一间自己的房间”是思想自由的基石;王阳明与阿德勒则启示我们,“知行合一,行动才是打破循环的解药”。

当然,对于追求真正的男女平等,我们还有很长的路要走。在这条路上,仅需要女性之间的携手合作,也需要男性的相伴与同行。

在追求理想的女性社会地位时,⼥性主义并⾮只为⼥性争取权益,更不是为了让⼥性凌驾于男性之上,⽽是—种“寻求让弱者以弱者的姿态得到尊重的思想”([⽇]上野千鹤⼦《厌⼥》)。

女性主义旨在挑战父权制社会下根深蒂固的性别分工,打破性别二元对立的壁垒,使得贴在男性身上的“强者”和“供养者”标签得以摘除,从而让男性和女性都能更自由地选择自己渴望成为的模样。